« Trump mine le moteur-même de l'innovation »

Entretien avec Paul Marca, ex-Directeur exécutif de l'Université de Stanford

Cher(e)s abonné(e)s,

Cette semaine, je me suis entretenue avec Paul Marca, un ancien haut dirigeant de l’Université de Stanford qui a piloté les programmes de développement à l’international du campus américain pendant 22 ans. J’avais rencontré Paul lors d’un reportage tourné en Californie en 2013.

Ce spécialiste reconnu de la Silicon Valley vit aujourd’hui à San Mateo, non loin de San Francisco, et conseille des entreprises, des universités et des startups livre sa vision sur :

la compétition entre la Chine et les USA

le phénomène des “sea turltles”, le retour des talents chinois partis faire leurs études à l’étranger

La politique intérieure et extérieure de Donald Trump

Les “Techbros” et la politisation de la Silicon Valley

🎙️ Entretien réalisé en anglais mercredi 17 septembre 2025, en version audio et en anglais si vous souhaitez l’écouter en entier (en bas de l’article) 👇

Marion Moreau : Parlez-nous de votre parcours ?

Paul Marca : J’ai eu le privilège de venir dans la Silicon Valley et à l’Université de Stanford comme étudiant de premier cycle. J’y ai obtenu mon diplôme et je ne suis jamais reparti. Je suis resté à Stanford pendant 36 ans, puis dans la Silicon Valley. J’ai pris ma retraite de Stanford en 2020, au plus fort de la pandémie du COVID 19, et je suis maintenant consultant, aussi bien pour des universités que pour l’industrie. En parallèle, je travaille aussi sur trois startups d’intelligence artificielle.

La semaine dernière, j’ai écrit sur le récent voyage en Chine d’Eric Schmidt, l’ancien PDG de Google et conseiller du Pentagone. Il en est revenu avec des idées nouvelles, notamment sur la compétition entre les États-Unis et la Chine en matière de leadership technologique. Selon lui, la Chine a déjà une avance dans certains secteurs comme la biotechnologie, les véhicules électriques et la robotique. Dans le New York Times, il a même dit que les États-Unis ne devraient pas se lancer dans une course vers une “super-intelligence” en IA. N’est-ce pas intéressant qu’Eric Schmidt lui-même adopte un nouveau récit sur cette compétition mondiale ?

Paul Marca: Oui, c’est très intéressant. J’ai eu le privilège de rencontrer Eric Schmidt quand il travaillait chez Sun Microsystems, et c’est quelqu’un de très intelligent et visionnaire. Quelques réflexions rapides sur son voyage en Chine :

D’abord, vous avez sans doute entendu parler de DeepSeek, un projet chinois qui a développé une plateforme LLM (large language model) maison, à faible coût, et qui s’avère parfois plus efficace que beaucoup de modèles américains. Cela illustre bien la rapidité et l’esprit entrepreneurial que j’ai souvent constatés chez les dirigeants chinois.

Contrairement à l’Europe, où l’innovation est freinée par beaucoup de régulations, la Chine partage avec les États-Unis un esprit entrepreneurial très fort. Je pense que c’est ce qu’Eric Schmidt a observé non pas une obsession de créer une IA “super-intelligente”, mais une grande réactivité dans l’application concrète des technologies d’IA.

Ensuite, prenons l’exemple des industries émergentes. Mon ami Jack Cheng, cofondateur de NIO (constructeur de véhicules électriques en Chine), a prouvé que la Chine était en avance dans ce domaine. Aux États-Unis, les constructeurs historiques (GM, Ford, etc.) sont bloqués par leurs lourdeurs, et Tesla reste presque la seule option crédible. Mais en Chine, des entreprises comme BYD progressent très vite et pourraient bientôt pénétrer le marché américain. Cela illustre une souplesse et un esprit entrepreneurial que les États-Unis devraient admirer et qui devraient les inciter à accélérer.

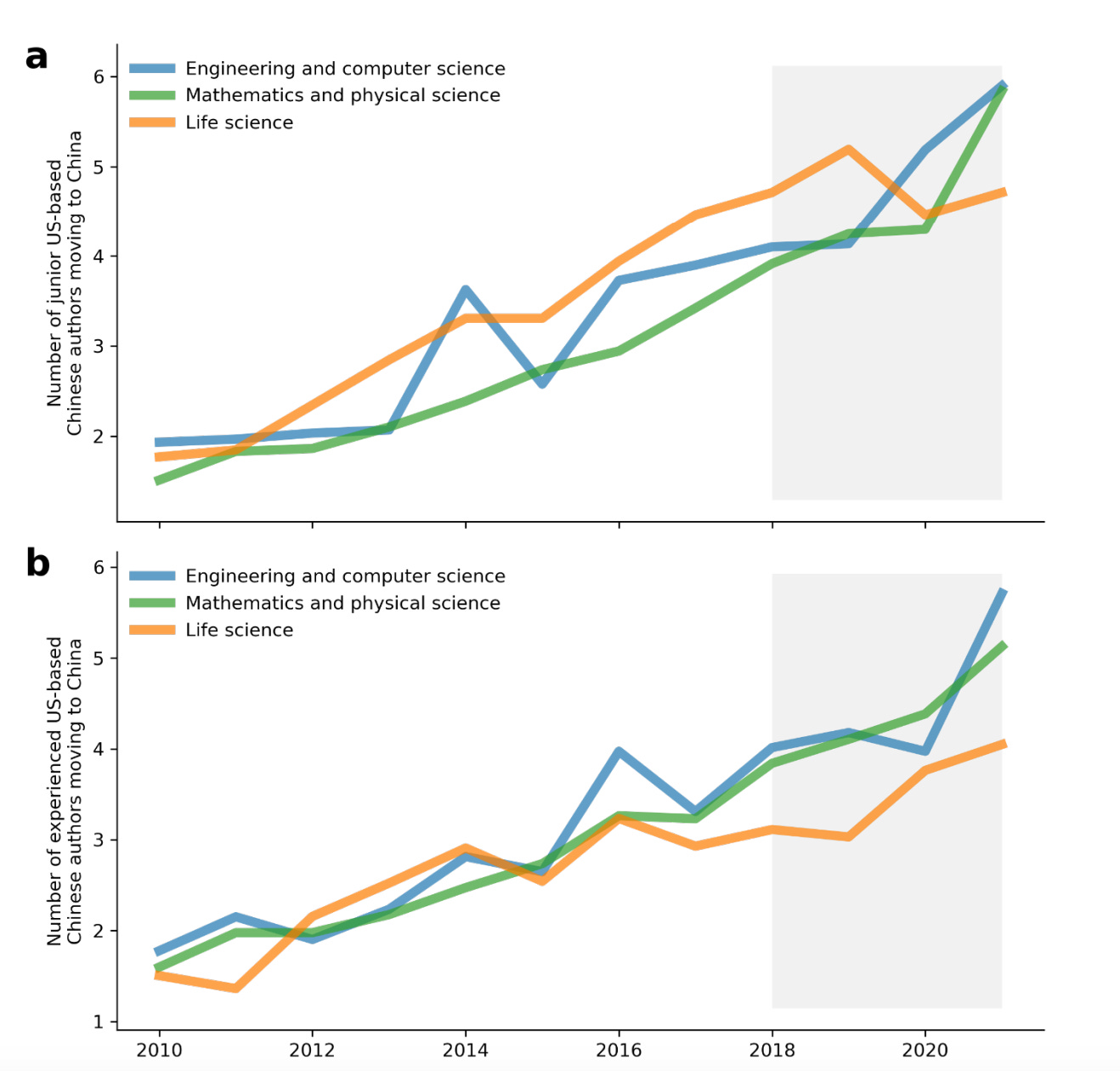

Parlons d’actualité : Il y a un mouvement de scientifiques et ingénieurs chinois qui sont passés par Stanford mais aussi à Cambridge, au MIT, à Harvard, etc. et qui reviennent en Chine. De nombreux rapports et études montrent qu’il y a un phénomène croissant de retour de brillants ingénieurs en Chine. Comment expliquez-vous ce phénomène ?

Paul Marca : Je pense qu’il faut replacer cela dans un certain contexte. Je me rends en Chine depuis 2006, mon dernier voyage remonte à 2021, et j’y ai voyagé de nombreuses années. Nous avons d’ailleurs dispensé des formations à des professionnels, dirigeants et cadres chinois, surtout entre 2008 et 2016. Dans cette période, il y avait déjà une initiative, entre 2008 et 2012, appelée le phénomène des “sea turtles” (海归 hai gui), c’est-à-dire des étudiants formés aux États-Unis qui retournaient en Chine. Ces personnes réussissaient très bien, car elles revenaient non seulement avec une expertise technique, mais aussi avec l’esprit entrepreneurial, surtout ceux formés à Stanford, Berkeley, etc. Ces sea turtles ont très bien réussi.

Aujourd’hui, la dynamique est totalement différente. Il y a trois facteurs essentiels :

1. L’administration Trump a rendu plus difficile le maintien des immigrants aux États-Unis : ils peuvent être expulsés presque du jour au lendemain.

2. Il y a eu une baisse significative des financements universitaires, ce qui crée de l’instabilité pour les étudiants diplômés étrangers, car les laboratoires qui pourraient les accueillir ne sont plus financés.

3. Enfin, même si vous obtenez un diplôme dans un lieu phare comme Stanford ou Berkeley, il y a beaucoup d’incertitude sur les visas et la possibilité de rester. Autrefois, beaucoup d’étudiants chinois ou indiens restaient, travaillaient un an grâce à des programmes spécifiques, puis pouvaient prolonger et parfois faire toute leur carrière aux États-Unis. Aujourd’hui, cette incertitude pousse les étudiants brillants de Chine à se tourner vers d’autres options : Oxford, Cambridge, d’autres universités européennes. Et c’est une perte énorme pour les États-Unis.

À l’époque où vous travailliez à Stanford, quelles étaient les incitations des universités pour attirer les étudiants étrangers ?

Paul Marca : Ce qui attire les étudiants à Stanford, ce sont des ressources incroyables, les meilleurs professeurs du monde, et la possibilité d’apprendre directement auprès d’eux. Mais plus encore, c’est la “landing place”, c’est-à-dire les opportunités après l’obtention du diplôme, qui comptent énormément. Stanford, Berkeley et la Silicon Valley offrent un écosystème d’innovation unique. Malheureusement, avec les politiques de l’administration Trump, les États-Unis ne sont plus aussi attractifs pour les meilleurs étudiants indiens, chinois et autres. C’est une immense perte.

Que savez-vous de l’attractivité des universités et des centres technologiques chinois ?

Paul Marca : En Chine, il existe de très grandes universités, les fameuses universités “985” : Pékin (Beida), Tsinghua, Shanghai Jiao Tong, etc. Elles forment des étudiants extrêmement qualifiés. Beaucoup des meilleurs suivent un master en Chine, puis partent aux États-Unis pour compléter leur formation. La raison est simple : en Chine, ils reçoivent une excellente formation en ingénierie, mais pas forcément l’expérience de l’industrie ou de l’entrepreneuriat comme à Stanford, Berkeley ou MIT. Là-bas, les professeurs mènent un projet, montent une équipe et peuvent transformer la recherche en entreprise grâce à l’accès au capital et aux talents. C’est cet écosystème d’innovation qui a fait la force de la Silicon Valley depuis 50 ans – et qui, aujourd’hui, s’érode. Et c’est une grande source d’inquiétude.

Revenons au retour des scientifiques chinois. The Guardian a récemment rapporté le cas de Song-Chun Zhu, un mathématicien renommé qui, après avoir passé 28 ans aux États-Unis, est reparti en Chine, affirmant qu’il “devait le faire”. En parallèle, le South China Morning Post évoque la mort de plusieurs scientifiques sous pression, et des conditions difficiles. Comment voyez-vous ce niveau de pression en Chine, alors que le pays pousse fortement l’intégration de l’IA dans quasiment tous les secteurs ?

Paul Marca : Je vois deux éléments : comme je l’ai dit, le phénomène des sea turtles n’est plus le même. L’économie chinoise est aujourd’hui affaiblie, et cela décourage certains retours. Xi Jinping a aussi freiné l’élan entrepreneurial (l’exemple le plus connu étant Jack Ma, dont la fortune et l’influence ont été brutalement réduites). Cela a refroidi beaucoup de talents.

Mais il reste un patriotisme très fort en Chine, avec cette idée de l’unité et de devoir contribuer à son pays. Même si l’économie n’est pas florissante, certains ressentent cette obligation de revenir et de contribuer.

Autrefois, revenir en Chine était presque une évidence : meilleures ressources, nombreuses opportunités, proximité culturelle. Aujourd’hui, avec une économie chinoise en difficulté et l’ère Trump aux États-Unis, les choix sont plus nuancés. L’incertitude sur les visas pourrait pousser davantage de Chinois à repartir en Chine.

Aujourd’hui même, le Financial Times rapporte que la Chine interdit à ses entreprises technologiques d’acheter des puces NVIDIA pour l’IA. Que pensez-vous de la résilience de la Chine face aux sanctions américaines ?

Paul Marca : Je pense qu’il s’agit d’un phénomène transitoire. NVIDIA a une avance technologique énorme, et il est irréaliste de penser que la Chine pourra la rattraper rapidement. Mais ces sanctions pourraient pousser la Chine à développer ses propres alternatives – cela prendra des années.

En attendant, il est clair que la Chine trouve toujours des moyens détournés d’obtenir des composants, via Singapour notamment. Je pense aussi que ces tensions pourraient inciter Trump et Xi Jinping à négocier. Mais attention : les sanctions américaines poussent aussi la Chine à se rapprocher de la Russie et de l’Inde, ce qui est inquiétant d’un point de vue géopolitique.

Pensez-vous que cette résilience et ces tensions soient liées à la stratégie chinoise de rapatriement des talents ?

Paul Marca : Absolument. C’est une stratégie explicite depuis longtemps. Un exemple : la ville de Nankin finançait des programmes d’été pour les doctorants chinois expatriés, tous frais payés, afin qu’ils enseignent, renouent avec la culture locale et finissent par revenir définitivement. C’est une politique assumée, et dans le contexte actuel, elle peut être très efficace.

Ces retours sont précieux pour la Chine : ce sont des ingénieurs, chercheurs, médecins formés dans les meilleures universités du monde, et qui reviennent avec des compétences uniques.

Permettez-moi de passer de la Chine à l’Inde. Aujourd’hui, on compte plusieurs grandes entreprises américaines dont les dirigeants sont d’origine indienne (Microsoft, Alphabet, Adobe, IBM, Palo Alto Networks…) . La diaspora indienne dans la Silicon Valley est incroyablement influente. Or, on ne parle pas de “retour massif” en Inde, contrairement à ce qui se passe avec les Chinois. Comment expliquez-vous cette différence ?

Paul Marca : Oui, c’est une question essentielle. L’Inde et la Chine ont des trajectoires très différentes.

D’un côté, l’Inde bénéficie de cette diaspora extrêmement puissante et bien implantée aux États-Unis, qui agit comme un pont naturel entre les deux pays. Beaucoup d’Indiens qui réussissent en Amérique restent aux États-Unis, mais ils investissent, soutiennent et collaborent avec des entreprises indiennes. Cela renforce la croissance de l’écosystème indien sans nécessiter de retour massif physique.

La Chine, au contraire, a longtemps eu une vision plus “fermée” et plus centralisée. Pékin préfère que ses talents reviennent sur le sol chinois pour contribuer directement. C’est pourquoi le gouvernement chinois met en place des programmes incitatifs pour rapatrier ses scientifiques et ingénieurs.

Parlons maintenant des États-Unis. On se souvient qu’à son arrivée à la Maison Blanche, Donald Trump a lancé une politique très agressive envers les universités, en ciblant notamment Harvard. Quel a été l’impact durable de la présidence Trump sur les universités américaines ?

Paul Marca : Quand j’ai pris ma retraite en 2020, je dirigeais encore l’éducation continue à Stanford, ce qui impliquait d’exporter des programmes vers l’Europe et l’Asie. Les politiques de Trump ont eu trois impacts majeurs :

Le recrutement des talents : Les grandes universités américaines, comme Stanford ou Berkeley, reposent sur l’attraction des meilleurs étudiants et enseignants du monde entier. Or, depuis Trump, beaucoup d’étudiants étrangers hésitent à venir, à cause des restrictions de visas et d’un climat moins accueillant.

Les financements de la recherche : Le budget du NIH (Institut National de la Santé) et de la NSF (Fondation nationale pour la science) a été réduit. Les chercheurs se retrouvent avec moins de moyens et certains quittent l’université pour rejoindre l’industrie.

La taxation des dotations universitaires : Trump a imposé une taxe sur les dotations (fonds de réserve des universités), qui est passée de 0 % à 8 %. Pour une université comme Stanford, avec une dotation de 30 milliards de dollars, cela représente un coût énorme et fragilise le financement des activités.

En résumé, les universités perdent à la fois des étudiants, des chercheurs et une partie de leurs financements. Cela mine le moteur même de l’innovation américaine.

Cela explique pourquoi certains étudiants étrangers partent étudier au Canada ou en Europe…

Paul Marca : Exactement. Le Canada, la Grande-Bretagne, la France en bénéficient déjà. C’est une attaque à trois volets contre les universités américaines, et ses effets se verront dans 10 ans : un affaiblissement durable de l’innovation.

N’est-ce pas paradoxal ? Trump veut “rendre sa grandeur à l’Amérique” (Make America Great Again) et renforcer l’innovation, mais il fragilise les universités, qui en sont le cœur…

Paul Marca : Oui, c’est une contradiction. Il y a probablement un manque de compréhension, dans son administration, du rôle crucial des universités et de la recherche fondamentale. Réduire les financements revient à réduire le nombre de « puits de pétrole » potentiels de l’innovation : certains ne donnent rien, mais d’autres deviennent des découvertes majeures.

Parlons de la recherche privée. Aujourd’hui, des entreprises comme Meta ou Google développent leurs propres laboratoires d’IA, parfois en concurrence avec les universités. Comment voyez-vous cette évolution ?

Paul Marca : Historiquement, les grandes entreprises avaient déjà leurs laboratoires de recherche, comme Bell Labs ou IBM. Mais elles travaillaient main dans la main avec les universités, qui se concentraient sur la recherche fondamentale.

Aujourd’hui, avec la baisse des financements publics, beaucoup de chercheurs universitaires sont tentés d’aller directement chez Meta ou Google, où ils sont mieux payés et disposent de moyens colossaux. Le problème, c’est que dans ces entreprises, la recherche est appliquée, c’est-à-dire orientée vers les produits et le profit, alors que les universités se consacrent à la recherche fondamentale, qui bénéficie à tout le monde.

Résultat : les entreprises gagnent, mais le monde perd, car la recherche fondamentale risque de se tarir. Et c’est inquiétant pour l’avenir de l’innovation.

Il y a aussi la question des incitations financières : les salaires privés sont bien plus élevés…

Paul Marca : C’est vrai. Mais dans les universités, les enseignants-chercheurs bénéficient aussi d’un bon équilibre de vie : salaires corrects, liberté de recherche, possibilité de consulter pour l’industrie, de donner des cours exécutifs… Et à Stanford, beaucoup vivent même sur le campus, un cadre de vie exceptionnel.

En Chine, par exemple, les chercheurs travaillent dans un rythme beaucoup plus dur, du type « 996 » (9h-21h, 6 jours sur 7). Dans l’industrie américaine aussi, la pression est forte. Mais les entreprises comme Meta offrent aujourd’hui des salaires transformant une vie, ce qui pousse de nombreux chercheurs à franchir le pas.

Je voudrais finir avec une question politique. On parle beaucoup des grandes figures de la Silicon Valley – Elon Musk, Peter Thiel, Alex Karp (Palantir). Certains disent qu’ils ont désormais un agenda politique. Qu’en pensez-vous ?

Paul Marca : C’est vrai qu’Elon Musk assume clairement des positions politiques. Mais pour la plupart des entrepreneurs, il s’agit surtout de pragmatisme : ils veulent que leur entreprise réussisse, donc ils financent parfois les deux camps pour se protéger des aléas politiques.

Le problème avec Trump, c’est qu’il force à choisir un camp, ce qui politise beaucoup plus la relation entre entreprises et pouvoir. Des dirigeants comme Tim Cook (Apple) doivent composer avec lui, parfois en promettant de construire des usines aux États-Unis, peut-être sans réelle intention de le faire à court terme.

Je pense que la plupart des entrepreneurs restent centrés sur leurs affaires, mais la visibilité politique actuelle les oblige à être plus explicites. Et puis, comme vous le savez, même une mauvaise publicité reste une publicité : apparaître en photo avec le président, c’est toujours de la visibilité.

En Chine, la relation est plus claire : les entrepreneurs obéissent au Parti. Aux États-Unis, c’est plus flou. Qui pilote vraiment l’innovation : Trump ou les entrepreneurs de la Silicon Valley ?

Paul Marca : En Chine, il y a un système de contrôle centralisé, mais aussi beaucoup d’entrepreneurs qui réussissent « sous les radars ». Aux États-Unis, les entreprises répondent d’abord à leurs conseils d’administration et à leurs actionnaires. Elles doivent composer avec trois grands facteurs : les tarifs douaniers (qui affectent leurs ventes), la volatilité politique, surtout avec Trump, qui peut changer de position du jour au lendemain. Et leur stratégie propre pour rester compétitives.

À long terme, je crois que les États-Unis retrouveront une forme de stabilité. Sous Obama, il n’y avait pas de problème majeur ; sous Trump, les choses ont été plus chaotiques. Mais dans quelques années, l’équilibre reviendra

🎙️ L’entretien en version audio, en anglais

Marion Moreau

Merci de ce travail. Super clair et intéressant.